一、养殖规模与污染现状

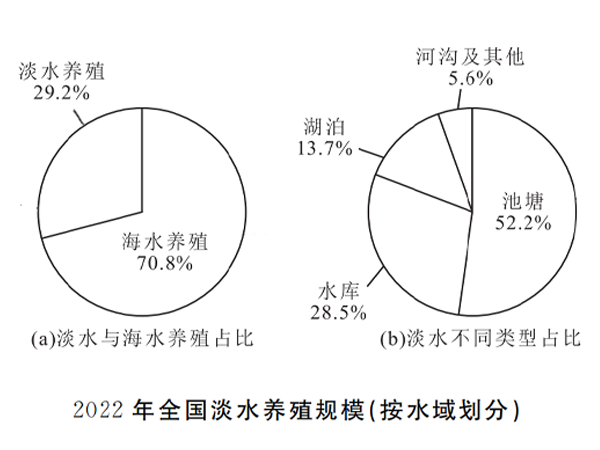

根据2022年数据,全国水产养殖总面积达710.750万公顷,其中淡水养殖占比70.8%(503.308万公顷)。池塘养殖作为主要生产方式,面积达262.488万公顷,占淡水养殖的52.2%。

●污染负荷分析表明:

每生产1kg鱼类生物量会产生162g有机物(粪便废物)、30g总氮、7g总磷

●饲料利用率数据显示:

仅20%-25%的蛋白质被鱼类吸收,75%-80%以粪便和代谢物形式进入水体。磷的沉积率高达72%-89%,成为底泥污染和富营养化的主要来源。

二、尾水污染物特征与治理需求

主要污染物:

1)常规污染物:氨氮、亚硝酸盐、总磷、COD

2)新型污染物:抗生素(如磺胺甲恶唑、氟苯尼考),吸收利用率仅20%-30%

排放特征:表现为集中排放期污染物浓度高,COD和有机物含量显著,对处理工艺的冲击负荷大。

三、治理技术效能数据分析

1. 传统"三池两坝"生态处理模式

1)占地面积:占养殖总面积的5%-15%

2)处理效能:

●悬浮物去除率:一级过滤坝发挥主要作用

●污染物综合去除:满足《池塘养殖尾水排放标准》(DB 32/4043-2021)二级限值

2. 改进型"三池两坝":可再生滤坝技术突破

1)技术革新:将传统过滤坝升级为可再生滤坝(全称:可再生型生物过滤坝),采用石墨烯复合凝胶、多孔石、改性生物炭等功能性复合滤料,形成"物理过滤+生物降解+化学吸附"三位一体的复合净化系统。

2)效能提升数据:

●脱氮效率:三维立体聚酯纤维材料,总氮去除率提升40%以上,出水可达一级排放标准

●除磷能力:改性生物炭滤料对磷酸根离子吸附容量达15-25mg/g,总磷去除率提高35%

●抗冲击负荷:污染物浓度波动条件下,系统去除率稳定性从传统工艺的±20%提升至±8%以内

●可再生能力:滤料再生技术使滤坝使用时间由1年延长10-15年

●抗生素去除:内部生物膜形成的好氧-缺氧-厌氧梯度结构对磺胺甲恶唑等抗生素去除率可达60-75%

3. 复合人工湿地系统

1)占地面积:≥10%养殖总面积

2)水力停留时间(HRT)优化:1-3天时,氮磷去除率随HRT增加而提高

3)季节效能差异:

夏季:总氮、总磷去除效率最高

冬季:处理效果最差,去除率下降显著

4. 陆基圆池—池塘耦联系统

1)面积配比:圆池与池塘面积按1:3优化配置

2)经济效益:养殖单产提高、饵料系数降低、养殖周期缩短

3)环境效益:实现尾水"零排放",节地节水效果显著

5. MABR膜技术效能

最优运行参数:C:N=5:1时

NH??-N去除率:98.86%

总氮去除率:55.21%

四、技术经济性比较分析

|

技术类型 |

占地面积 |

投资成本 |

运行成本 |

适用场景 |

|

传统三池两坝 |

5%-15% |

中等 |

低 |

集中连片池塘 |

|

改进型三池两坝 |

5%-6% |

中等 |

低 |

高标准排放要求区域 |

|

人工湿地 |

≥10% |

中等 |

低-中等 |

用地宽松区域 |

|

陆基圆池 |

固定配比 |

较高 |

中等 |

集约化养殖 |

|

MABR |

小 |

高 |

高 |

高标准处理需求 |

五、技术瓶颈与优化方向

1.现存问题量化分析:

●土地约束:生态处理技术需占用5%-15%养殖面积,土地成本压力大

●季节影响:人工湿地冬季效率下降30%-50%

●膜技术限制:MABR运行成本比传统生物处理高40%-60%

2.可再生滤坝技术优势总结:

●协同净化:实现物理过滤、生物降解与化学吸附的协同作用

●精准去除:针对特定污染物配置专用滤料,脱氮除磷精准化

●长效运行:滤料再生技术大幅降低维护频率和成本

●适应性强:模块化设计可根据不同水质特点灵活组合

六、未来展望与建议

基于数据分析,未来尾水治理应重点关注:

技术融合:将可再生滤坝技术与人工湿地、MABR等技术有机结合

材料创新:开发更高性能、更低成本的复合滤料

标准化推广:制定改进型三池两坝工艺的设计和运行规范

可再生滤坝技术的推广应用,预计可使养殖尾水治理综合效率提升35%以上,运行成本降低20-30%,为水产养殖业绿色高质量发展提供强有力的技术支撑。

欧保公司在地表水处理设备研发应用上有20年的经验,欢迎来电咨询。

>>获得更多的设备信息<<

>>请联系021-58129802<<

低成本项目改造无需大拆大建 可持续微生态单元+太阳能光伏 微生态修正重叠生态位![]() 微生态治理技术核心优势

微生态治理技术核心优势

原有设施利用率>40%UTILIZATION>40% COST SAVINGS

动力可持续DYNAMIC SUSTAINABILITY

提高稳定性MODIFIED OVERLAPPING NICHE